DRUCK TECHNIK GESCHICHTE

Wissenswertes über Druckverfahren und Drucktechniken mit einer kurzen Reise durch die Geschichte des Drucks.

Druck allgemein

Druck bezeichnet alle Reproduktionsverfahren zur Vervielfältigung von Druckvorlagen. Es werden je nach Druckverfahren seitenrichtige oder seitenverkehrte Druckvorlagen benutzt. Diese werden zunächst mit einem Farbstoff überzogen und dann auf einen Bedruckstoff gepresst. Dabei überträgt sich der Farbstoff von der Druckvorlage auf den Bedruckstoff. Die Druckvorlage kann dabei in der Regel mehrfach verwendet werden.

Es gibt folgende, zwingende Faktoren, die zum Drucken benötigt werden:

- Druckkörper (die Druckmaschine)

- Druckfarbe

- Druckform

- Bedruckstoff

Druckprinzipien

Es wird zwischen drei Druckprinzipien unterschieden:

- Fläche gegen Fläche

- Zylinder gegen Fläche (rund gegen flach)

- Zylinder gegen Zylinder (rund gegen rund)

Die Geschichte des Drucks

n.b.

Einblattdruck, Buchillustration

Alois Senefelder

Einblattdruck, Buchillustration

Nicholas-Louis Robert

Papierherstellung

Friedrick König

hohe Auflagen von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften

Friedrick König

Buchdruck

William Church

Satzherstellung

Isaak Adams

Buchdruck

Firmin Didot

Klischeeherstellung

Moritz Hermann von Jacobi

Klischeeherstellung

Louis Daguerre

Illustrierte, Photo-Bildbände, Postkarten

Blasius Höfel

Klischeeherstellung

Louis Poitevin

hochwertige Faksimiles

James Livesey

Falzen

Johnson und Atkinson

Satzherstellung

William A. Bullock

Massenauflagen von Büchern, Zeitungen,

Zeitschriften mit kurzfristigem Erscheinungstermin

Georg Meisenbach

Klischeeherstellung

Ottmar Mergenthaler

Satz

Tolbert Lanston

Satz

Ira W. Rubel/Caspar Hermann

Druck auf Papier, Folie, Blech

Carl Zigrosser/Anthony Velonis

Plakate, Druck auf unterschiedlichste Materialien

Edmund Uher

Satz

George Westover

Satz

-

Satz

Adobe

Satz

Adobe

Satz

| Jahr | Erfindung | Erfinder | Anwendungsbereich |

| 770 | Holztafeldruck | Dharani-Sutra | Druck von Blockbüchern |

| 1440 | Druck mit beweglichen Lettern | Johannes Gutenberg | Buchdruck |

| 1446 | erster nachweisbar datierter Kupferstich | n.b. | Einblattdruck, Buchillustration |

| 1797 | Steindruck (Lithographie) | Alois Senefelder | Einblattdruck, Buchillustration |

| 1798 | Papiermaschine | Nicholas-Louis Robert | Papierherstellung |

| 1800 | erste ganz aus Eisen gefertigte Handpresse | Lord Stanhope | Buchdruck |

| 1812 | Zylinderdruckmaschine (Schnellpresse) | Friedrick König | hohe Auflagen von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften |

| 1816 | Schön- und Widerdruckpresse | Friedrick König | Buchdruck |

| 1822 | erstes Patent auf eine Setzmaschine | William Church | Satzherstellung |

| 1830 | Tiegeldruckpresse (Bostonpresse) | Isaak Adams | Buchdruck |

| 1830 | Stereotypie | Firmin Didot | Klischeeherstellung |

| 1838 | Galvano | Moritz Hermann von Jacobi | Klischeeherstellung |

| 1838 | Photografie | Louis Daguerre | Illustrierte, Photo-Bildbände, Postkarten |

| 1840 | Strichätzung | Blasius Höfel | Klischeeherstellung |

| 1844 | Patent auf Papierfabrikation aus Holz | Friedrich Gottlob Keller | Papierherstellung |

| 1850 | Lichtdruck (Phototypie) | Louis Poitevin | hochwertige Faksimiles |

| 1851 | Falzmaschine | James Livesey | Falzen |

| 1862 | Komplettgießmaschine | Johnson und Atkinson | Satzherstellung |

| 1863 | Rotationsdruckmaschine | William A. Bullock | Massenauflagen von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften mit kurzfristigem Erscheinungstermin |

| 1867 | Schreibmaschine | Christopher Latham Sholes | Büroarbeit aller Art |

| 1881 | Autotypie | Georg Meisenbach | Klischeeherstellung |

| 1884 | Setzmaschine (Linotype) | Ottmar Mergenthaler | Satz |

| 1897 | Monotype | Tolbert Lanston | Satz |

| 1907 | Offsetdruck | Ira W. Rubel/Caspar Hermann | Druck auf Papier, Folie, Blech |

| 1930 | Serigraphie/Siebdruck | Carl Zigrosser/Anthony Velonis | Plakate, Druck auf unterschiedlichste Materialien |

| 1930 | Lichtsetzmaschine (Uhertype) | Edmund Uher | Satz |

| 1948 | Rotofoto - Lichtsatzapparatur | George Westover | Satz |

| 1962 | EDV-Einsatz bei Satzherstellung | - | Satz |

| 1982 | Einführung von PostScript | Adobe | Satz |

| 1993 | Einführung von PDF | Adobe | Satz |

Druckverfahren

Druckverfahren werden unterschieden nach dem Verhältnis, in dem Druckelemente zur Druckform stehen, wie zum Beispiel beim Flachdruck, dem Hoch- und Tiefdruck, sowie dem Durchdruck. Nach diesem Merkmal werden die Druckverfahren auch in DIN 16500 unterschieden in die Hauptdruckverfahren:

- Hochdruck (Bildstellen der Druckform stehen höher als Nichtbildstellen, zum Beispiel Buchdruck, Flexodruck),

- Flachdruck (siehe auch Lithografie (Bildstellen und Nichtbildstellen der Druckform liegen (annähernd) auf einer Ebene (Offsetdruck)),

- Tiefdruck (Bildstellen der Druckform liegen tiefer als Nichtbildstellen) und

- Durchdruck (Bildstellen der Druckform bestehen aus einer Schablone auf einem farbdurchlässigen Schablonenträger (Sieb aus Kunststoff- oder Metallfäden), Nichtbildstellen sind farbundurchlässig (Siebdruck)).

Man unterscheidet:

- nach dem Material der Druckform, zum Beispiel Steindruck, Kupferdruck etc.

- nach der Bearbeitungsart der Druckform, zum Beispiel manuell bei Holzschnitt oder Lithografie, chemisch wie bei der Ätzung oder photomechanisch wie beim Lichtdruck etc.

- nach dem Automatisierungsgrad, zum Beispiel handwerkliche, manuelle, halbautomatische, automatische oder industrielle Druckprozesse

Die vier Hauptdruckverfahren

Hochdruck

Ein seit Johannes Gutenberg verbreitetes Druckverfahren, bekannt als der klassische Buchdruck, bei dem die Druckelemente erhaben auf der Druckform stehen (Druck mit beweglichen Lettern). Hochdruck-Druckformen können als Tiegel (flache Druckform) und als Zylinder ausgeführt sein und sowohl Papierbogen als auch Papier von Rollen bedrucken.

- Eine Art des Hochdrucks ist der Flexodruck; als Druckform dient hier eine Fotopolymerplatte. Anwendungsgebiete des Flexodrucks sind vor allem Verpackungsfolien. Der Flexodruck steht in engem Wettbewerb mit dem Kupfertiefdruck. Der Kupfertiefdruck erzielt bessere Ergebnisse, ist jedoch aufgrund seiner hohen Druckvorkosten bei kleinen und mittleren Auflagen teuerer.

- Eine Weiterentwicklung zur Erhöhung der Effizienz im Flexodruck besteht in der Verwendung von vorgefertigten Endlosdruckformen. Es handelt sich dabei um speziell entwickelte und auf den Einsatzzweck (Lösemittelfarben, Wasserfarben oder UV-Farben) angepasste Kautschuk-Mischungen. Nach der Vulkanisation auf dem Trägersleeve wird das Druckmotiv mittels eines Lasers in die Oberfläche graviert.

Tiefdruck

Druckverfahren, bei dem die Druckelemente als Vertiefung in der Druckform ausgeführt sind. Diese Vertiefungen (Näpfchen) werden beim Druckvorgang mit Farbe gefüllt, welche an das Druckmaterial wieder abgegeben wird. Die Näpfchen können zum Beispiel durch Ätzung oder Gravur erreicht werden. Der Rotationstiefdruck (Tiefdruck mit zylindrisch ausgeführten Druckformen) ist heute besonders bei Massendrucksachen und Zeitschriften in sehr hohen Auflagen wirtschaftlich, da den hohen Kosten der Druckform geringe Kosten im Fortdruck gegenüber stehen.

Flachdruck

(Steindruck und Offsetdruck) - Der Offsetdruck gewinnt immer mehr Marktanteil; moderne Offsetmaschinen sind schnell und heute dem Rotationstiefdruck in der Qualität überlegen. Zukünftig ist davon auszugehen, dass der Anteil des Digitaldrucks auf Kosten des Offsetdrucks wachsen wird.

Durchdruck (Schablonendruck)

Ein universelles Durchdruckverfahren; die Schablone wird meist fotochemisch am feinen Siebgewebe aus Kunstfaser oder gar Stahldraht angebracht. Siebdruck kann sehr vielseitig eingesetzt werden, um flache Objekte aller Formate zu bedrucken.

Weitere Druckverfahren

Tampondruck

Der Tampondruck ist eine Art Kombination aus Stempeldruck und Übertragungsdruck. Die Vorlage wird mit Hilfe eines Tampons (aus Silikonkautschuk) von einer Fläche auf die andere übertragen und kann damit zum Beispiel selbst in die Vertiefung eines Aschenbechers oder einer Tasse appliziert werden. So ist es nicht verwunderlich, dass der Tampondruck besonders bei der Werbegeschenkproduktion und in der Verpackungsherstellung Verwendung findet, ebenso bei der feinen Bedruckung von Modelleisenbahnen.

-

Tampondruckmaschine

Tampondruckmaschine

Digitaldruck

Digitaldruck ist ein Druckverfahren, bei dem das Druckbild direkt von einem Computer in eine Druckmaschine übertragen wird. Bei dem Drucksystem handelt es sich meist um ein elektrofotografisches Drucksystem, wie einen Laserdrucker, der für hohe Auflagenzahlen konstruiert ist. Auch andere NIP-Verfahren finden Verwendung. Zusätzlich kann das Drucksystem weitere Einrichtungen zum Schneiden und Binden aufweisen. Für großformatigen Digitaldruck verwendet man elektrografische Verfahren oder Tintenstrahldrucker.

Digitaler Druck ist für kleinere Auflagenzahlen kostengünstiger als Offsetdruck. Anders als zum Beispiel im Offsetdruck wird keine feste Druckvorlage benötigt, so dass jeder Bogen verschieden bedruckt werden kann. Ein Dokument aus mehreren Seiten kann - ohne Zusammentragen (Sortieren) - gleich in der richtigen Reihenfolge gedruckt werden. Personalisierte Daten, wie Rechnungen, Kreditkartenabrechnungen, Kontoauszüge oder auch gezielt auf den Empfänger abgestimmte Werbung, können einfach und kostengünstig gedruckt werden. Hier besteht selbst bei großen Auflagen kein Kostenvorteil für den Offset-Druck mehr.

Der Übergang zwischen einem leistungsfähigen Kopierer und einem Digitaldrucksystem ist fließend. Digitaldrucksysteme weisen oft noch Möglichkeiten zum Speichern der Druckvorlage auf. Sie drucken mit höherer Bildqualität und sind zuverlässiger als Kopierer. Im digitalen Farbdruck wird außerdem die genaue farbtreue Wiedergabe von Vorlagen oder bestimmter normierter Farbtöne viel weitgehender unterstützt. Um eine hohe Genauigkeit zu erreichen, gibt es meist aufwändige Einstellungen und Kalibrierungen, das so genannte Color Management.

Der Digitaldruck bietet zudem mehr Möglichkeiten, die Anordnung der Seiten eines Dokuments auf dem Bogen zu steuern. Mehrere kleinere Seiten können auf einem großen Bogen angeordnet werden. Falten und Binden der Drucke zum fertigen Produkt werden so vorbereitet. Das Beschneiden wird durch zusätzlich aufgedruckte Schneidmarken und geeignete Ränder vereinfacht.

Offsetdruck

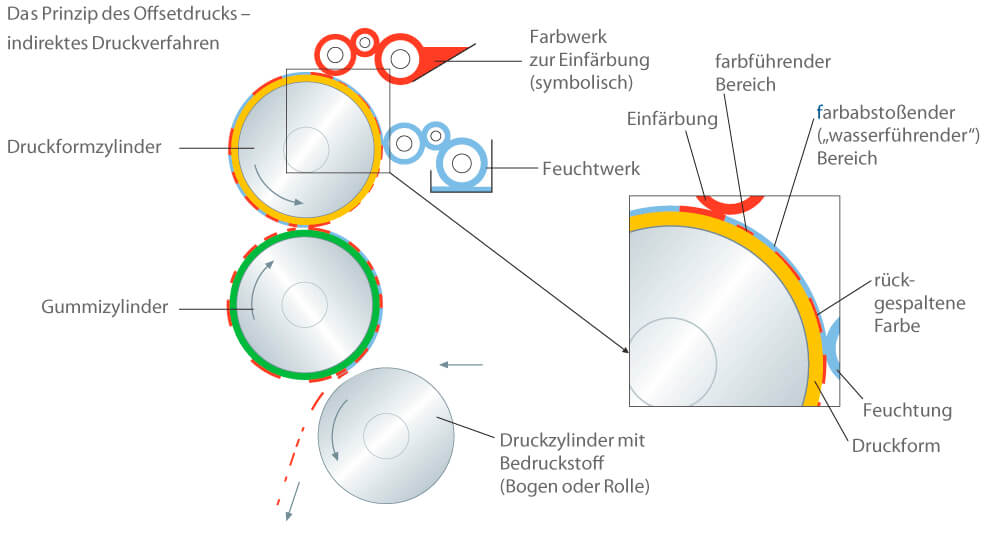

Der Offsetdruck ist ein Flachdruckverfahren, das im Akzidenzdruck, Verpackungsdruck und Zeitungsdruck weit verbreitet ist. Er entstand aus dem Steindruck und beruht auf unterschiedlichen Benetzungsverhalten verschiedener Stoffe.

Die druckenden Stellen auf der Druckplatte sind fettfreundlich (lipophil) und Wasser abstoßend (hydrophob), daher nehmen sie die Druckfarbe an. Die nicht druckenden Stellen dagegen stoßen die Farbe ab (lipophob), nehmen aber das Wasser an (hydrophil). Die nicht druckenden Stellen werden zunächst von dem Feuchtwerk mit einem dünnen Feuchtmittelfilm benetzt. Danach wird auf die druckenden Stellen Druckfarbe von den Farbauftragswalzen des Farbwerks aufgetragen. Das Druckbild wird erst an einen Gummizylinder abgegeben und von diesem auf den Bedruckstoff übertragen. Man bezeichnet es daher auch als indirektes Druckverfahren.

Nach dem Format des zugeführten Papiers werden Bogenoffset und Rollenoffset unterschieden. Bogenoffset eignet sich für kleine und mittlere Auflagen und kommt daher vorwiegend im Akzidenz- und Buchdruck zum Einsatz. Beim Rollenoffset kommt das Papier direkt von einer großen Rolle. Es wird überwiegend bei großen und sehr großen Auflagen, wie beispielsweise beim Zeitungs-, Katalog- und Telefonbuchdruck eingesetzt.

In der Vergangenheit wurden Offsetdruckplatten nur von belichteten Filmen (als Zwischenträger) kopiert, doch hat sich inzwischen fast vollständig die direkte Belichtung (Direct Imaging) der Druckplatte beziehungsweise CTP (Computer to Plate) durchgesetzt. Mit einem Laser (thermisch oder optisch) wird die Druckplatte in winzigen Punkten (Auflösung bis zu 1.000 Punkte pro Zentimeter) belichtet und entwickelt - Heute auch schon Chemikalienfrei.

Siebdruck

Der handwerklich-industrielle Siebdruck, der (textile) Filmdruck und die (künstlerische) Serigraphie gehören zur 4. Gruppe der Druckverfahren, dem so genannten Durchdruckverfahren. Die Druckform des Siebdrucks besteht aus einem Rahmen und einem Gewebe, welches auf den Rahmen aufgespannt ist. Über die Gewebegeometrie (Gewebedicke) und das theoretische Farbdurchlassvolumen des aufgespannten Gewebes und der Beschichtungsdicke des Gewebes wird eine definierte Schichtdicke erzielt und wiederholgenau gewährleistet. Teile des Gewebes sind abgedeckt (Sperrschicht besteht aus einer belichteten, fotosensiblen Schicht). Die druckenden Teile sind offen, sie bilden so den Durchlasskanal. Dies wird dann als Schablone, Drucksieb oder Druckform bezeichnet.

Die Druckform ist in einer Vorrichtung über dem Bedruckstoff fixiert. Das Druckmedium wird auf dem Siebgewebe auf einer Nichtmotivstelle aufgetragen. Während des Druckvorganges wird das Druckmedium (z. B. eine Farbe) in das Druckform-Gewebe eingestrichen ("Vorrakeln"). Das geschieht mit der Flutrakel.

Die Übertragung des Druckmediums auf das zu bedruckende Substrat erfolgt dann mit der Druckrakel, welches linienförmig mit einem definierten Anpressdruck über das Sieb geführt wird. Über Druck nach unten wird der Absprung überwunden (Abstand zwischen zu bedruckendem Substrat und Siebgewebe). Die Druckrakel erzeugt eine Scherkraft, unter der sich das Druckmedium an der Druckrakelkante eine niedrigere Viskosität erhält. Das rheologische Verhalten des Druckmediums - es wird durch eine Scherkraft flüssig und erstarrt wieder, wenn die Scherkraft nachlässt - spielt im Siebdruck eine wichtige Rolle. Baut sich die Viskosität nach dem Entfernen der Scherkraft sofort wieder auf, so spricht man von Strukturviskosität. Ist die Zunahme der Viskosität hingegen zeitlich verzögert (Hysterese), so spricht man von Thixotropie.

Das Druckmedium fließt nun durch die Siebmaschinen und wird vom Druckgut aufgenommen. Unmittelbar hinter der Andruckkante der Druckrakel löst sich das Drucksieb wieder vom Untergrund durch Absprung des Siebes. Die Viskosität des übertragenen Druckmediums nimmt nach dem Transfer durch das Ausbleiben der Scherkraft wieder zu. Das höherviskose Druckmedium verläuft daher nicht auf dem bedruckten Substrat und tropft auch nicht im vorgerakelten Zustand vom Sieb. Das Druckbild ist sauber und klar.

-

Schema Siebdruck

Schema Siebdruck

CMYK Farbmodell

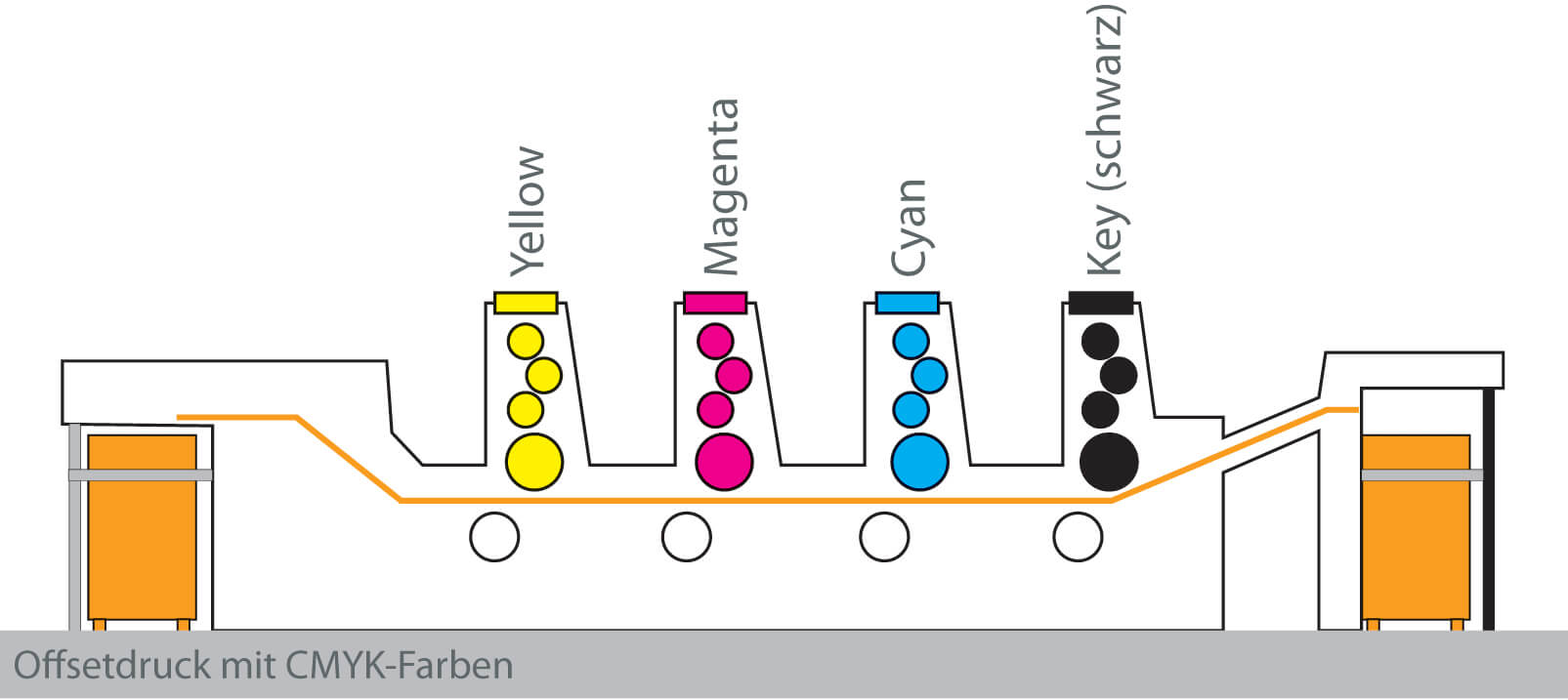

Meist wird das CMYK-Farbmodell (Cyan, Magenta, Yellow (Gelb), Key (Black=Schwarz)) eingesetzt, wobei für jede Farbe eine Druckplatte benötigt wird. Mit diesen vier Farben kann ein großer Teil der Farben des Farbraumes gedruckt werden. Für Farben, die nicht mit CMYK-Farben gedruckt werden können (gold, silber, reflektierende Farben) oder nicht gedruckt werden sollen (wie etwa die eines Firmenlogos), gibt es noch verschiedene standardisierte Farbpaletten, wie etwa HKS-Farbfächer oder Pantone (Volltonfarben). Durch unterschiedlich große Rasterung (extrem kleine, dem Auge nicht einzeln sichtbare Punkte) ergeben sich aus vier Druckfarben eine riesige Menge an dem Auge sichtbaren Farbnuancen.

Johannes Gutenberg

Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, Geburtsname Johannes (* um 1400 in Mainz; † 3. Februar 1468 ebd.) gilt als Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Metall-Lettern. Sein Name steht für die Auslösung einer der grundlegendsten medientechnischen Umwälzungen der Menschheitsgeschichte. Über sein Leben und also auch über sein Wirken ist wenig bekannt, das meiste bleibt Spekulation.

Gutenberg wurde zwischen 1393 und 1405 als Sohn des Patriziers und Kaufmanns Friele Gensfleisch in Mainz geboren und starb dort am 3. Februar 1468. Da sich sein Geburtsdatum nicht genau feststellen lässt, legte die Gutenberg-Gesellschaft am Ende des 19. Jahrhunderts das Geburtsdatum auf 1400 fest, um anschließend im Jahre 1900 das 500jährige Jubiläum zu begehen. Nach der Mode der damaligen Zeit änderte Johannes Gensfleisch später seinen Namen nach der Bezeichnung des Familiensitzes seiner Eltern, dem "Hof zum Gutenberg".Gutenberg arbeitete als Goldschmied und Schreiber, dabei lernte er die ersten gedruckten Bücher kennen. Er lebte zwischen 1434 und 1444 in Straßburg. Dort gründete er mit anderen das Unternehmen "aventur und kunst", wobei "Kunst" im damaligen Sprachgebrauch als "handwerkliches Können" zu verstehen ist. Für die Aachen-Wallfahrt im Jahre 1439 wurden Wallfahrtsspiegel aus verschiedenen Metallen hergestellt. Aufgrund einer Pestepedemie fand die Wallfahrt jedoch erst im Jahre 1440 statt. Weil sich seine Geschäftspartner finanziell betrogen fühlten, kam es deswegen zu gerichtlichen Auseinandersetzungen.

Die Bedeutung Gutenbergs für die Entwicklung des Buchdrucks liegt vor allem in der systematischen Benutzung diverser, damals bereits bekannter, Reproduktions- und Druckverfahren (dem Arbeiten mit Holzblöcken, Modeln und Druckplatten oder Stempeln).

Ebenso waren ihm wohl seine Experimente im Gießen der Wallfahrtsspiegel für die Entwicklung einer Legierung sowie eines Handgießinstrumentes für Metall-Lettern nützlich, mit deren Hilfe er bis zum Jahr 1453 nach einer Vulgata-Vorlage die 42-zeilige, so genannte Gutenberg-Bibel druckte (abgekürzt B 42). Ferner druckte er Ablassbriefe, eine lateinische Grammatik und einen "Türcken-Kalender auf das Jahr 1455". Dass er auch am Druck des Catholicon, eines Lehr- und Nachschlagewerks der lateinischen Sprache, beteiligt war, ist wenig wahrscheinlich.

Zuvor musste Gutenberg sich allerdings um die Finanzierung der Umsetzung seiner Idee kümmern. Der Kaufmann Johannes Fust lieh ihm eine hohe Summe Geld, so dass Gutenberg zu seiner Buchdruckerwerkstatt kam. Aufgrund von Differenzen zwischen Fust und Gutenberg über die Aufteilung der Einnahmen und Ausgaben des gemeinsamen Druckunternehmens kam es zum Zwist der beiden Geschäftspartner. Man trennte sich nach einem Gerichtsprozess. Mit Peter Schöffer als Leiter blieb die ehemalige Gutenbergische Druckerei das erste auch kommerziell erfolgreiche Druckunternehmen.

Die in etwa 180 Exemplaren gedruckte Gutenberg-Bibel, von denen 49 noch heute erhalten sind, wurde ein beträchtlicher Erfolg. Wie Andreas Venzke in seiner Biografie über den Buchdruck-Erfinder nachweist, muss Gutenberg daran – entgegen der landläufigen Darstellung, wonach ihn Johannes Fust in die Armut getrieben habe – erheblich verdient haben.

Gutenbergs Druckverfahren

Gutenbergs Druckverfahren funktionierte wie folgt: Metalllettern wurden so aneinander gereiht, dass sie eine Seite ergaben. Dann wurden die Lettern mit Farbe bestrichen und auf ein Papier mit Druck übertragen (Hochdruckverfahren). Neu daran war, dass die Lettern wiederverwendet werden konnten. Bis dahin wurden die Druckplatten aus Holz hergestellt. Sie waren Unikate und konnten nur für eine einzige Seite verwendet werden. Die so genannte Gutenberg-Bibel gilt noch heute als eines der schönsten Erzeugnisse der Druckkunst, was fälschlich auch daran festgemacht wird, dass sie nach über 500 Jahren noch aussieht wie zur Zeit ihrer Entstehung – dies ist der Qualität des verwendeten Papieres bzw. Pergamentes geschuldet. Tatsächlich ist für die Schönheit dieser Bibel die besondere Komposition der Druckbuchstaben verantwortlich.

Gutenbergs Erfindung breitete sich schnell in Europa aus: In den ersten 50 Jahren wurden 30.000 Titel mit einer Auflage von 12 Millionen Exemplaren produziert. Druckwerke vor 1500 werden Inkunabeln oder Wiegendrucke genannt.

"Das größte Ereignis der Weltgeschichte" nannte der französische Schriftsteller Victor Hugo die Erfindung des Drucks. Das Gussmetall für Gutenbergs Lettern bestand aus Blei, Zinn und verschiedenen Beimischungen, die schnell erkalteten und dem hohen Druck der Presse gut standhielten. Bei der Presse handelte es sich um eine Spindelpresse zum effektiven Auftragen des Druckbildes auf Papier und Pergament. Diese Technik war den bisherigen Holzdruckverfahren weit überlegen.